Handwerk & Industrie in der Freiheit im 19. und 20. Jahrhundert

-

CreatedMontag, 07. April 2025

-

Created byKarlo Vegelahn

-

Categories

-

Tags

Kristina Stoffregen / Karlo Vegelahn

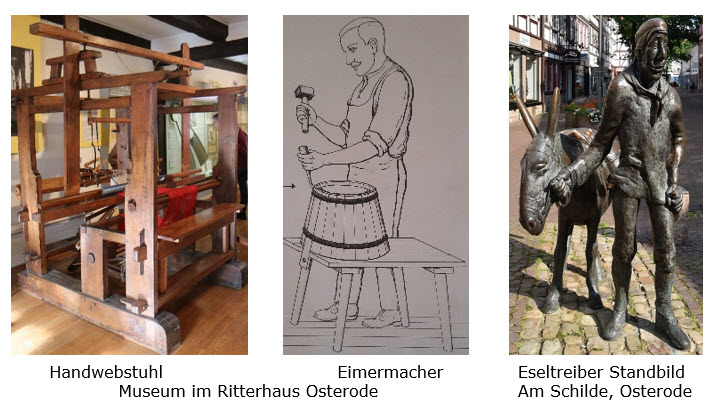

Ende des 19. Jahrhunderts waren die Einwohner der Freiheit zum größten Teil Leineweber, Eimermacher und Eseltreiber.

Die Leineweber stellten bis etwa 1900 halbwollenen Beiderwand (grober Stoff aus Leinen und Wolle) in Heimarbeit auf ca. 70 Handwebstühlen her.

Eimermacher: Die Firmen Johann Georg Mackensen und H. Hühne stellten bis zum Jahre 1890 Holzeimer her.

Die Eseltreiber brachten bis 1875 über die "Alte Harzstraße" mit ihren ca. 80 Mauleseln das Korn vom Kornmagazin in Osterode nach den Bergstädten Clausthal und Zellerfeld.

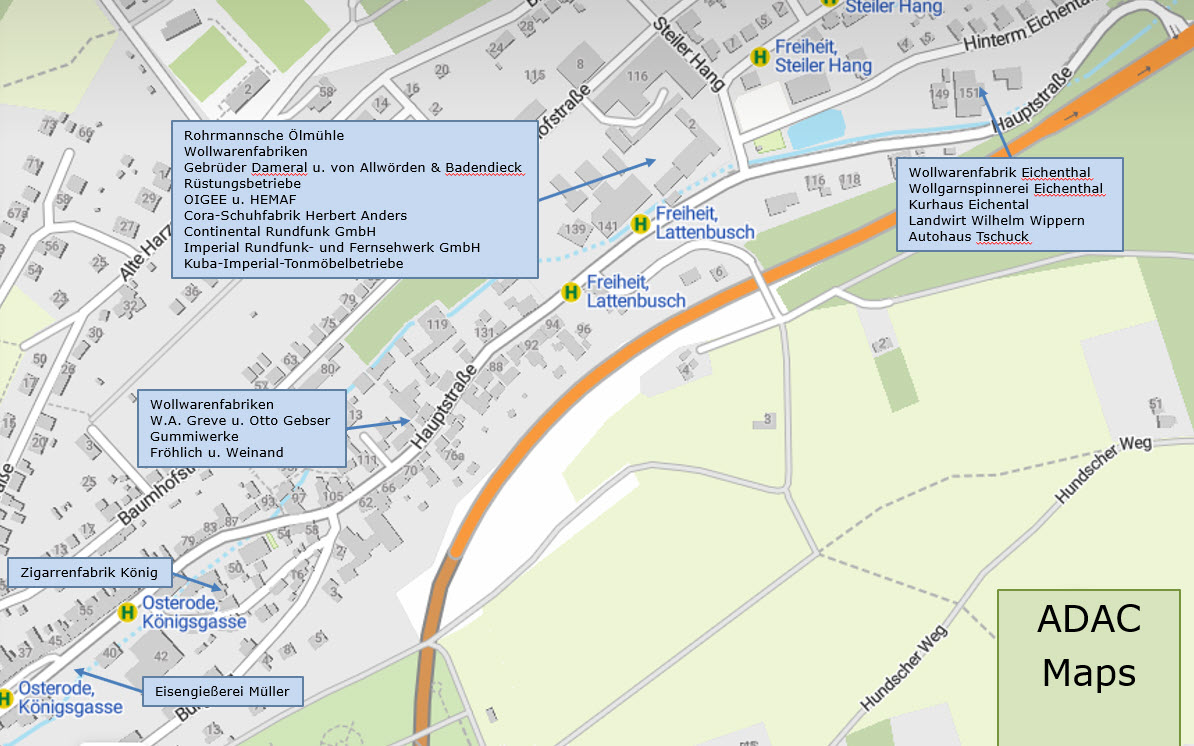

Königsgasse 1 u. 5

Das Gebäude der späteren Zigarrenfabrik König wurde ca. 1830 als Brennerei für Kartoffelbranntwein errichtet. 1867 kaufte es die Firma König & Compagnie aus Braunschweig. Die Zigarrenfabrik beschäftigte etwa 30 Männer und Frauen und weiterhin eine größere Anzahl von Familien in Freiheit, die in Heimarbeit Zigarren herstellten. Im oberen Teil des Daches befinden sich noch heute Belüftungsgauben. In diesem Bereich trockneten damals die frischen Tabakblätter. Die Firma König stellte ihren Betrieb etwa im Jahre 1906 ein.

Nachrichten aus der Gemeinde Freiheit

Aufzeichnungen aus dem Jahre 1897

Gemeindeausschuß und Schulvorstand

Heimatstube Freiheit e.V.

Hauptstraße 36 - 38

Im Jahre 1856 errichtete J. G. Mackensen eine Spinnerei und Weberei, die wollene Schlaf- und Pferdedecken herstellte. Georg Levin, dessen Großsohn, betrieb später mit J. Siering die Weberei weiter.

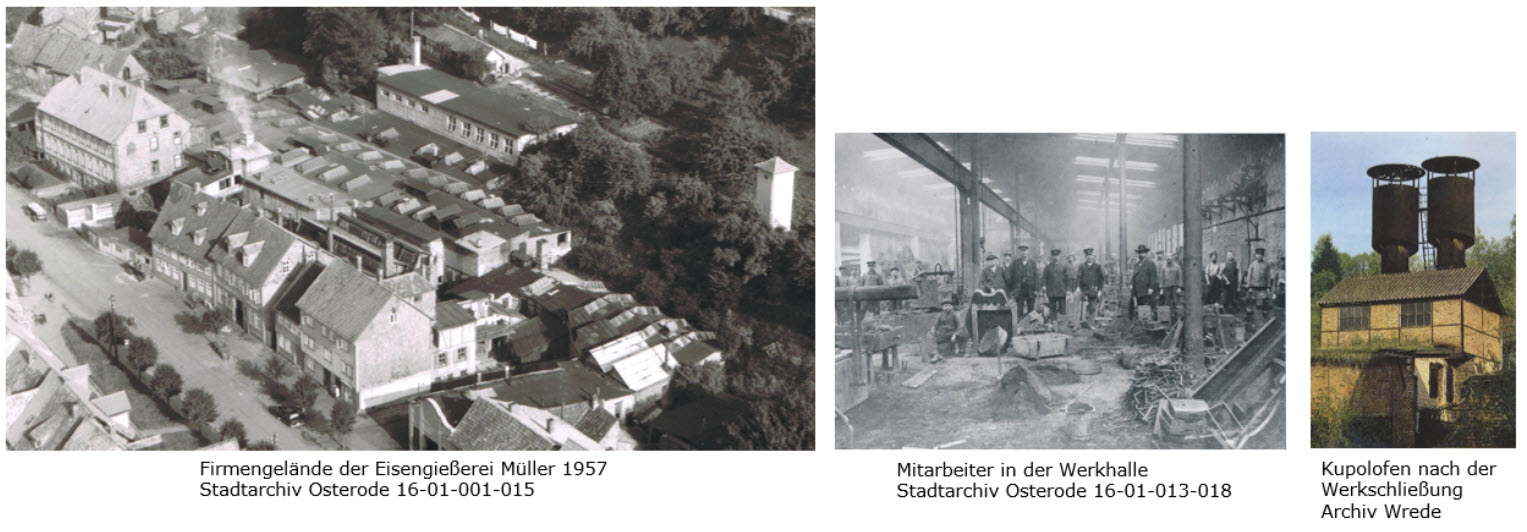

Der aus Lerbach stammende Former Ernst Müller gründete mit seinem Partner Anton Schaper am 1. Oktober 1898 die Osteroder Eisengießerei Müller & Schaper, die Grauguß aller Art herstellte.

1907 waren schon rund 70 Arbeiter beschäftigt. Im gleichen Jahr wurde die o.g. Firma Levin hinzugekauft und 1917 die benachbarte Maschinenfabrik Friedrichs (Hercyniawerk).

Ab März 1918 wurde das Unternehmen in Ernst Müller, Eisen- und Metallgießerei, Maschinenfabrik Osterode umbenannt.

Am 6. September 1931 verstarb der Firmengründer Ernst Müller. Sein Sohn Georg Müller, sein Enkel Ernst-Georg Müller und u.a. Dipl.-Bergingenieur Werner Ley traten die Nachfolge an.

Da eine Erweiterung des Betriebsgeländes in der Freiheit nicht möglich war, entschloss sich die Firmenleitung 1955 zum Bau einer neuen Gießerei am Ortsrand von Lasfelde, in welche 1967 das Personal und die Produktion der Freiheiter Firma eingegliedert und das alte Werk stillgelegt wurde.

Die alten Gebäude, aber auch die nach dem 2. Weltkrieg erst entstandenen moderneren Hallen wurden erst über 15 Jahre später abgebrochen. Nur die ehemalige Weberei Levin, danach Verwaltungs- und Wohnhaus der Firma Müller blieb bis heute erhalten.

Friedrich Armbrecht: Historische Zeugen der Fabrikstadt Osterode Teil 24: Die Eisengießerei Ernst Müller, Osteroder Kreisanzeiger, 5./6. September 1987

Hauptstraße 119 - 121

Der aus Göttingen stammende Friedrich Lorenz Schöttler entwickelte in den 1820er Jahren Spinnmaschinen, die er anfangs im Roten Hause, später am o.g. Standort baute. Bis Mitte der 1830er Jahre betrieb Schöttler hier außerdem eine Zeugfabrik.

In das freigewordene Werkstattgebäude verlegte 1836 der Zeugfabrikant Wilhelm Alfred Greve die von ihm gegründete Firma W. A. Greve sen. und produzierte hier vor allem Coatings aller Art (langhaarige Wollstoffe). Nach seinem Tode 1875 führten seine Söhne Hermann und Gustav Greve gemeinsam bis 1885 das Unternehmen an diesem Standort weiter.

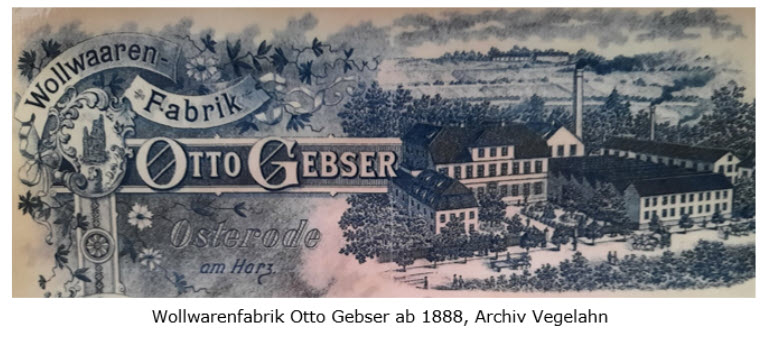

Im Jahre 1888 übernahm Otto Gebser aus Nordhausen das Freiheiter Firmengelände. Die Firma Otto Gebser, Freiheit vor Osterode stellte Beiderwands, Kleiderzeug, Buckskin und Wolldecken her. Auf 130 mechanischen und 100 Handwebstühlen wurden Waren für 2 Millionen Mark im Jahr erstellt.

Im April 1920 übernahm Ernst Frölich aus Hann.-Münden das Werkgelände und brachte in den umgebauten und vergrößerten Räumen ein Gummi- und Regenierwerk unter. Statt Textilien wurden von jetzt an Gummiabsätze und -sohlen, technische und zahntechnische Gummiartikel im Osteroder Gummiwerk gefertigt. Sogar aus Altgummi gewann man durch Regeneration wertvolle Wertstoffe zurück. 1927 waren 150 Arbeiter und 20 Angestellte beschäftigt. Der Kaufmann Ernst Frölich hatte nicht nur die Fabrikgebäude, sondern auch ein fast herrschaftliches Wohnhaus (Nr. 113) und ein schönes Grundstück mit übernommen.

Von 1931 bis 1968 wurde das Werksgelände vom Osteroder Gummiwerk Josef Weinand weiter genutzt, dessen Spezialität insbesondere die Herstellung von Moosgummi war.

Später übernahm die Wäscherei Döring eine Werkhalle, die nach einigen Jahren abbrannte. Seither wird das Gelände privat genutzt, bzw. es gibt noch einige kleine Werkstätten.

Friedrich Armbrecht, Historische Zeugen der Fabrikstadt Osterode Teil 24: Maschinenwerkstatt – Wollwarenfabrik - Gummiwerk Osteroder Kreisanzeiger, 12./13. September 1987

Hauptstraße 139 – 143

Hier befand sich von ca. 1730 bis 1830 eine Ölmühle, die von Johann Christoph Rohrmann und seinen Nachkommen betrieben wurde.

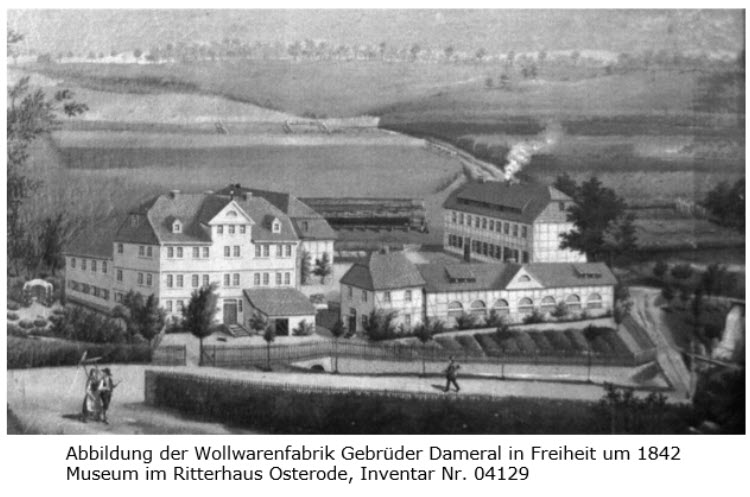

1841 kauften die Gebrüder Dameral das Gelände der Oelmühle und richteten eine Tuch- und Decken Velourfabrikation ein. 1859 kam der erste mechanische Webstuhl in Betrieb und da die Wasserkraft nicht mehr ausreichte, wurde Anfang der sechziger Jahre eine Dampfmaschine eingesetzt.

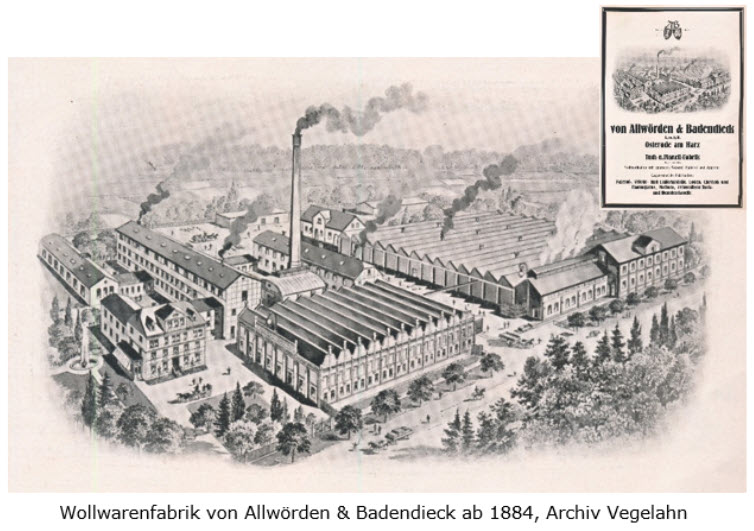

Im Jahre 1884 erwarben der aus Drochtersen stammenden Peter von Allwörden und der aus Hamburg kommenden Kaufmann Julius Badendieck das Grundstück und gründeten die Wollwarenfabrik von Allwörden & Badendieck, eines der modernsten Unternehmen der Tuch- und Zeugherstellung. Fabrikeigene Aggregate lieferten Strom. Die Maschinen wurden durch eine 120 PS-starke Dampfmaschine angetrieben. 200 Arbeiter stellten Hemden-, Rock- u.a. Flanelle, Coatings und Dessins, Kammgarnflanelle, Lamas und Friese für Möbelbezüge und viele andere Textilprodukte her, die im In- und Ausland abgesetzt werden konnten.

Das Unternehmen überstand den 1. Weltkrieg und wurde 1921 von einer OHG in eine GmbH umgewandelt. Am 13. Oktober 1924 verstarb der Firmengründer und der älteste Sohn Walter Cäsar Ferdinand von Allwörden wurde alleiniger Geschäftsführer.

1927 beschäftigte die Firma 250 bis 300 Arbeiter und Angestellte. Die Betriebskraft lieferte nun eine 450 PS-Dampfmaschine.

In der weltweiten Währungs- und Wirtschaftskrise nach 1929 ging auch dieses Unternehmen in Konkurs.

Nachrichten aus der Gemeinde Freiheit Aufzeichnungen aus dem Jahre 1897 Gemeindeausschuß und Schulvorstand Heimatstube Freiheit e.V.

Friedrich Armbrecht: Historische Zeugen der Fabrikstadt Osterode Teil 25: "Der Industriekomplex" in Freiheit I Osteroder Kreisanzeiger 19./20. September 1987

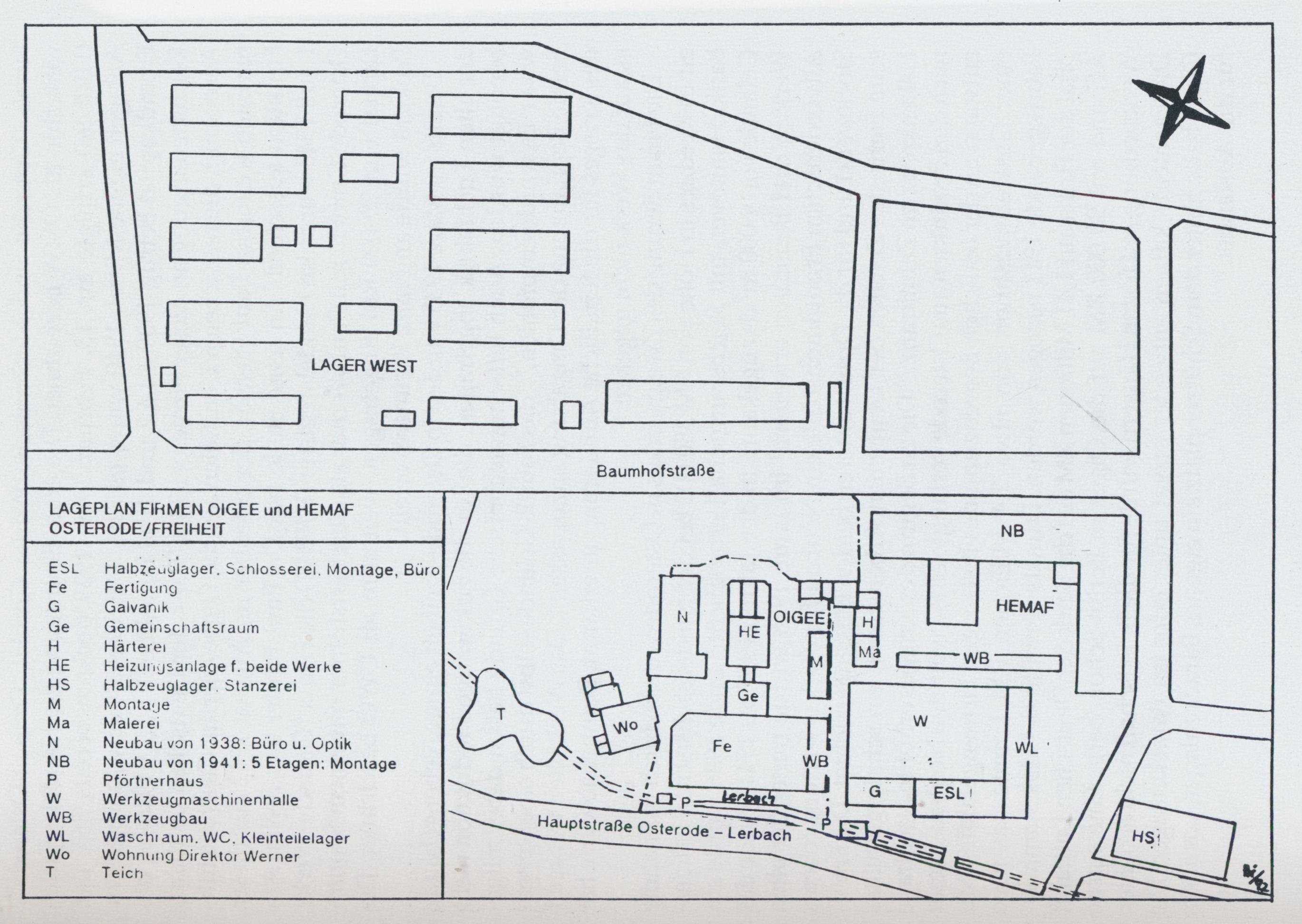

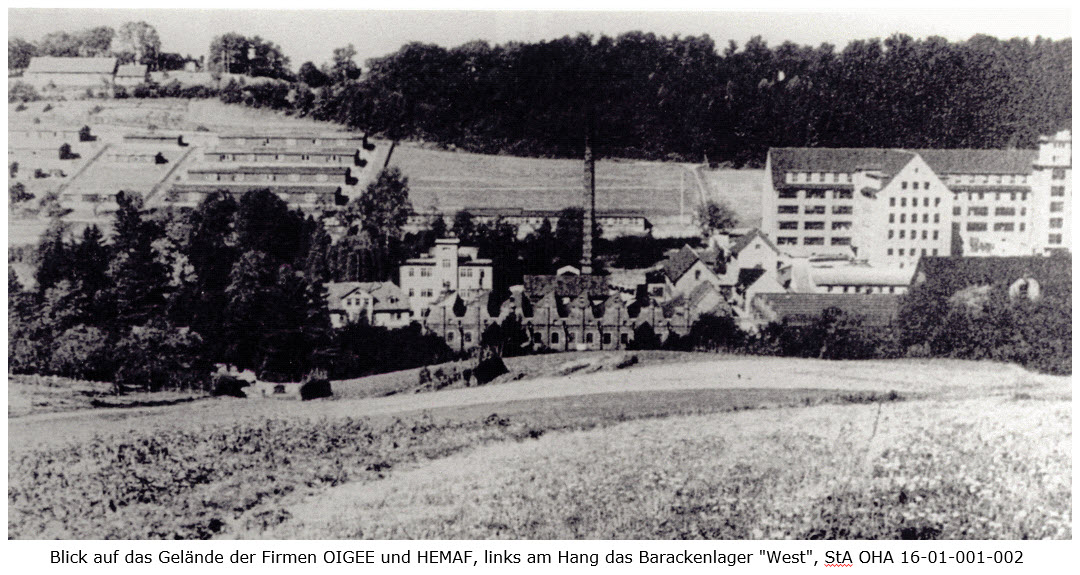

Nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten entstand ab dem Jahre 1936 der Rüstungsbetrieb Optische Werke Osterode GmbH, ein Zweigwerk der Firma OIGEE, auf dem Firmengelände der Wollwarenfabrik.

Aufgrund der hohen Arbeitslosigkeit und im Bestreben kriegswichtige Betriebe in weniger luftgefährdeten Gebieten anzusiedeln, erfolgte die Verlegung eines Firmenteils von Berlin-Schöneberg nach Osterode-Freiheit.

Im 2. Weltkrieg produzierte die Firma Zielgeräte und Bombenabwurfeinrichtungen für die Luftwaffe. Da im Osteroder Raum nicht genügend Fachkräfte vorhanden waren, wurden vermehrt Fremdarbeiter eingesetzt. Unter ihnen waren Polen, Russen, kroatische Frauen und kriegsgefangene Franzosen, die in einem Barackenlager hinter dem Freiheiter Schützenplatz untergebracht waren.

Von 1938 bis 1941 wurde zwei neue Gebäude errichtet. Ein Neubau für die Verwaltung und Optik und ein weiterer für die Produktion an der östlichen Grenze des Firmengeländes.

Im Mai 1942 wurde die Firma geteilt und die Fertigung der Abwurfwaffen dem Rüstungsbetrieb HEMAF übertragen, welcher auch aus strategischen Gründen von Neubrandenburg nach Osterode Freiheit umgesiedelt war.

Da weiterhin deutsche Fachkräfte fehlten, wurden Handwerksmeister aus der weiteren Umgebung bis zum Solling in das Werk dienstverpflichtet. Dazu kamen Fremdarbeiter, Holländer, Belgier, Franzosen. Italiener, Kroaten, Tschechen und Russen, sowie KZ-Häftlinge aus Buchenwald. Zwischen Branntweinstein und Baumhofstraße befand sich das Barackenlager "West" für die Westarbeiter. Die Ostarbeiter waren im Barackenleger "Ost" zwischen der Alten Harzstraße und Am unteren Vogelherd untergebracht. Das mit Stacheldraht umzäunte KZ-Außenlager befand sich im Lager "West".

Die Werke wurden durch Bepflanzungen und entsprechende Fassadengestaltung ihrer Umgebung angepasst und blieben so während des Krieges für feindliche Aufklärung unerkannt. Bombenabwürfe hat es auf die Werke nicht gegeben.

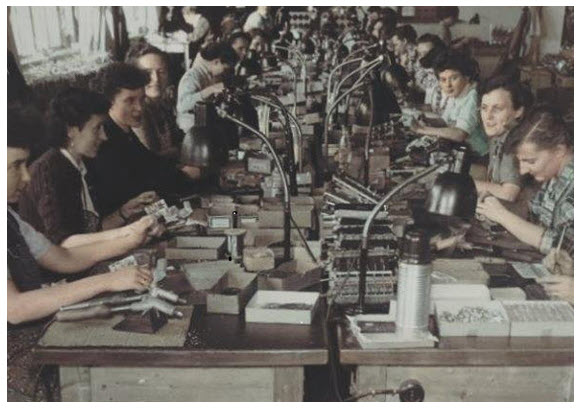

Schon bald nach dem Krieg konnte die Fertigung in der OIGEE wieder aufgenommen werden. 1956 bauten die 160 Beschäftigten astronomische Fernrohre, Prismengläser, Schulmikroskope, Zielfernrohre, Fotoobjekte und Werkzeuge, wobei das Rohmaterial Glas aus Mainz kam.

Weiterhin produzierte die Firma bis zu ihrer Schließung im Jahre 1959 Zielgeräte und -einrichtungen für Finnland, Schweden, die NATO und Libyen.

In einem anderen Teil der Fabrik entstand 1946 die Cora-Schuhfabrik Herbert Anders. Diese hatte sich auf die Herstellung von Damenstraßenschuhen spezialisiert. 1950 waren dort 20 Mitarbeiter, 1955 bereits 60 beschäftigt, zu 50 % Frauen. 1956 lag die Produktion bei 300 Paar Schuhen pro Tag. Später verlegte die Firma ihren Standort nach Osterode.

Für die Firma HEMAF konnte nach Kriegsende zunächst eine Verschiebung der Demontage erreicht werden. Ab 1947 wurden Skibindungen, Rübenschnitzelmaschinen, Durchlauferhitzer und Zigarettenanzünder für PKWs hergestellt. Im Oktober 1947 erfolgte dann doch die endgültige Demontage.

1948 wurde eine neue Firma, die ELMEG Elektromechanik GmbH (Waldelmeg) gegründet, die an die Tradition der HEMAF anknüpfte. Sie lag oberhalb von Freiheit an der Straße Osterode - Clausthal Zellerfeld. Im Herbst 1953 wurde der Betrieb nach Peine verlegt.

Baumhofstraße 116

1947 wurde in den leerstehenden Räumen der HEMAF die Continental Rundfunk GmbH gegründet, die zunächst Radios produzierte. 1958 ging das Werk in Konkurs. Es wurde unter der Leitung des Wolfenbütteler Tonmöbelherstellers Gerhard Kubatschek und unter dem Namen Imperial Rundfunk- und Fernsehwerk GmbH weiter betrieben und produzierte dann Rundfunkgeräte, Musiktruhen und Fernsehapparate.

1966 verkaufte Kubatschek seine gesamten Kuba-Imperial-Tonmöbelbetriebe an die amerikanische General-Electric-Corporation, die den Betrieb 1967 still legte, um einen Konkurrenten auszuschalten.

Kubatschek führte die Kuba-Imperial in Wolfenbüttel weiter.

Seitdem wurden und werden die Gebäude von OIGEE und HEMAF von diversen Firmen und Institutionen genutzt.

Foto: Archiv-Vegelahn

Friedrich Armbrecht: Historische Zeugen der Fabrikstadt Osterode Teil 25: "Der Industriekomplex" in Freiheit II Osteroder Kreisanzeiger, 26./27. September 1987

Hans-Heinrich Hillegeist: Die Firmen OIGEE und HEMAF in Osterode/Harz - Rüstungsindustrie in Südniedersachsen während der NS-Zeit - Arbeitsgemeinschaft Südniedersächsischer Heimatfreunde e.V. (Hg) Mannheim 1993

Eichental, Hauptstraße 149 - 151

Im Jahre 1838 erbaute Georg Ludolph Greve die Wollwarenfabrik Eichenthal, die ihren Namen von einer alten Flurbezeichnung oberhalb der Ortschaft Freiheit erhielt. 1844 verstarb er und seine Witwe führte die Fabrik allein weiter.

Von 1846 bis 1853 befand sich die Fabrik mit Zubehör im Besitz des Bankhauses Carl Horstmann in Celle.

1853 entstand auf dem Anwesen ein neues Unternehmen, die Leinenherstellung "Hausmann & Hartmann", Inhaber waren Hermann Hausmann aus Lauenstein und Carl Hartmann aus Clausthal.

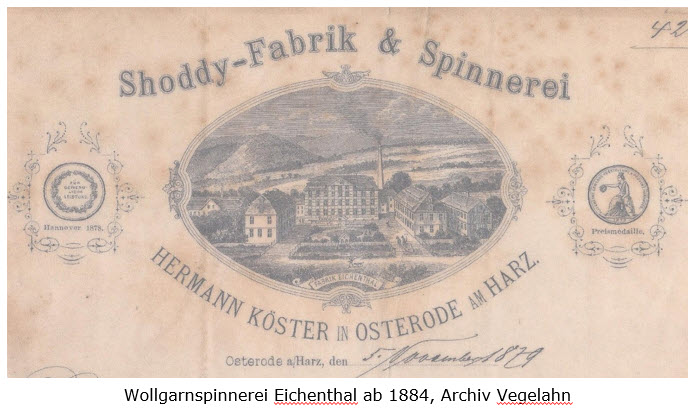

Ab 1884 gründete Hermann Köster die Wollgarnspinnerei Eichenthal. Ca. 1900 geriet die Fabrik in große wirtschaftliche Schwierigkeiten und mußte schließen.

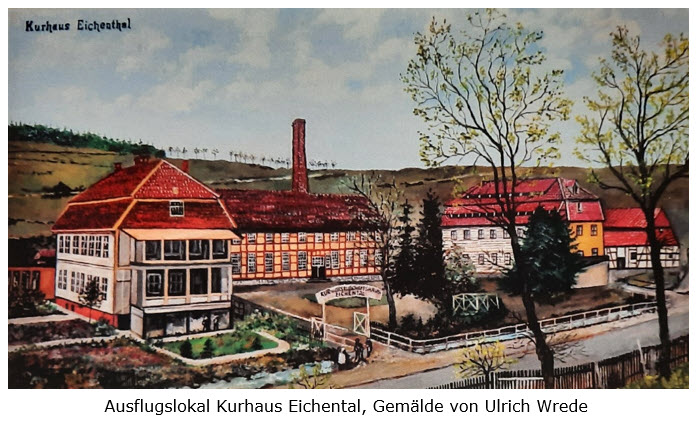

Nachdem die Gebäude jahrelang nicht genutzt wurden, erwarb der Gastwirt Carl Steuerwald 1907 das große Anwesen und errichtete das Ausflugslokal Kurhaus Eichental mit Kaffeegarten und mehreren Fremdenzimmern. 1909 wurde auch ein Saal eingerichtet.

1922 gab Carl Steuerwald den Betrieb auf und zog in die Gaststätte Freiheiter Hof in der unteren Freiheit um.

Das Kurhaus Eichenthal wurde zunächst an von Allwörden und später an den Landwirt Wilhelm Wippern verkauft, der in den vorhandenen Gebäuden einen landwirtschaftlichen Betrieb einrichtete.

Nach diversen Nutzungen wurde Anfang der 80er Jahre ein Großteil der Gebäude abgerissen und an dieser Stelle das Autohaus Tschuck gebaut. Das letzte noch stehende Gebäude ist heute ein Wohnhaus.